火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎(右二)与营连干部交流设备革新思路(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎(右二)与营连干部交流设备革新思路(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)

新华社北京7月24日电题:青春沸腾在岩层深处——记“最美新时代革命军人”崔道虎

新华社记者刘小红

深山某处,薄雾袅袅,溪水潺潺,密林苍翠。

然而,这里却又人迹罕至。

鲜有人知,这里有一群最可爱的人:他们远离世间繁华,甚至难见阳光。

因为此刻,他们就战斗在岩层深处。

那里,好似另一个平行空间:曲折绵延的阵地里,机器轰鸣穿梭,烟尘飞舞弥漫,身影往来匆忙。

在这充斥着各种噪音,没有清晨傍晚、白昼黑夜之分的空间里,战斗着导弹工程兵。他们用凡人之躯托举大国长剑。

他们,被誉为导弹“筑巢人”,一级军士长崔道虎——火箭军某旅工程安装技师,就是他们中一员。

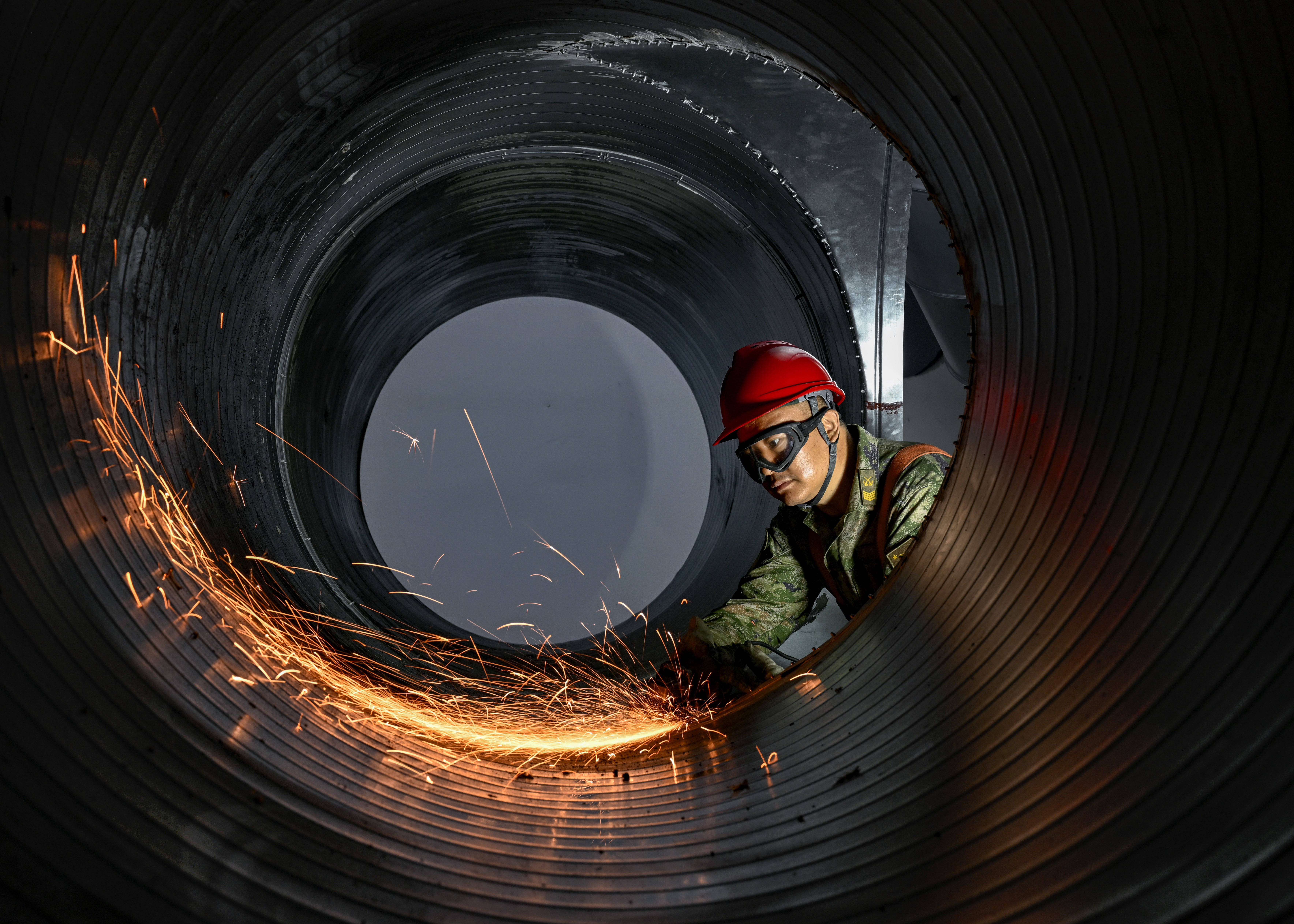

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎进行施工操作(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎进行施工操作(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)坚守岩层深处三十载,那是他对祖国的热爱

他是一个老兵。

他带出的徒弟们——一级军士长、连长、营长直至旅长都称他“兵王”。

已经走过的48岁生命刻度里,崔道虎有30年青春,沸腾在岩层深处导弹阵地。

“火箭军是发射导弹的,我要当那个按点火按钮的人!”30年前,他选择了火箭军。

“终于要走出家乡大山,去繁华的大城市见世面了!”

他高兴地和战友们坐上卡车,可车却在崎岖的山路上颠簸,山沟越钻越深,人烟越来越少,他的心也越来越凉。

终于,卡车停了。

老班长指着猪圈对他说:“你的任务,就是让大家过年有猪杀!有肉吃!”

这下,他的心更凉了。

虽然心里波浪汹涌,可他干活从不含糊。后来,连长来检查,扫一眼猪圈里的猪,就认准他是个不偷懒的新兵。“道虎,去当通信员吧。”

通信员又干得好,表扬更多了,他的心里也慢慢亮堂了:在哪干不是干?

说来也真奇怪,这么“折腾”一圈,当他被批准进阵地施工时,心里居然甜甜的、美美的,按不到导弹按钮的失落感也淡了。

“宁可身上掉层皮,决不让导弹等阵地。”他把班长常说的这句话,刻在了心里。再后来,写进了入党申请书里。

因为这句话,崔道虎坚守30年,经历了为导弹“筑巢”的很多苦。

——带电作业、高空作业危险性大,还有大山里泥石流、山体滑坡、山洪等自然灾害,随时威胁官兵生命安全。

——他们也有作息时间表,然而,阵地时光模糊了昼夜日月、阴晴晨昏。

——常年置身于高温高湿、噪声震耳的环境中,身体和心理面临极限挑战。

“一个人,只要有梦想,就会支撑自己坚持一些无法坚持的事,忍耐一些无法忍耐的事。”崔道虎说,因为这是他对祖国的热爱!

这些年,他流过泪,淌过汗,也多次受过伤,却没有一次放弃过——

30年里,崔道虎换过近10个专业、10多个岗位和工种。只要部队需要,他就从熟悉的岗位到陌生岗位重新起步。

每次转换,他都用一滴滴汗水,树起新标杆。

人们常说,军人戍守的地方,便是第二故乡。崔道虎亲手建设的每座阵地,都是他的第二故乡。

30年滚烫的青春里,他有了许多第二故乡,它们掩藏在一个个无名坐标里。

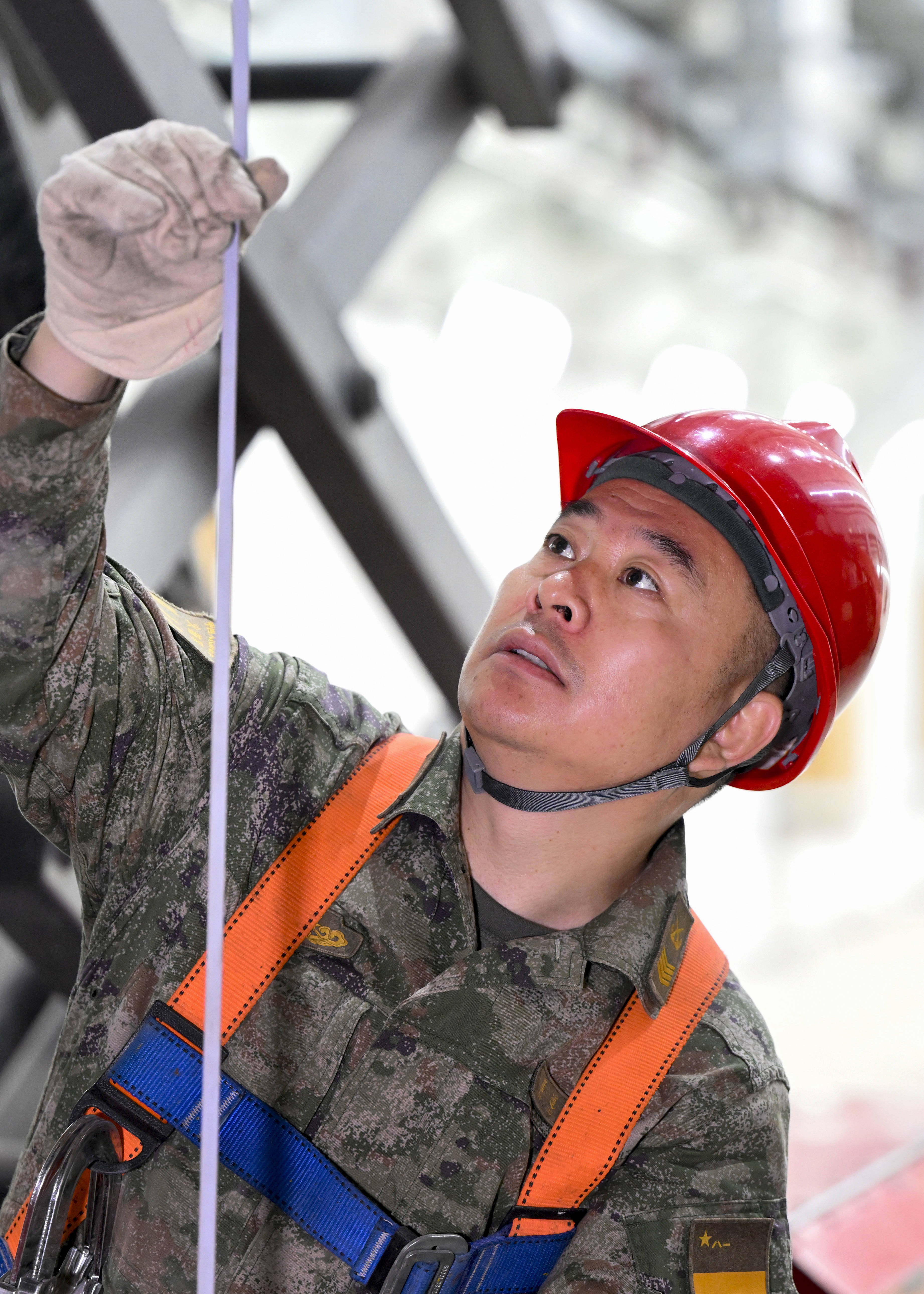

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎在施工现场进行检测(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎在施工现场进行检测(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)斗拦路虎扛创新旗,那是他对跑出强军加速度的追求

“攻坚崔道虎,不怕拦路虎。”

这顺口溜,是战友们对他的褒奖。“崔班长善于从‘不可能’中发现点滴可能,从‘办不到’中找出破解之道。”他们说。

这更是对他的期待!

“期待越多,责任越重。”崔道虎说。

几年前,某工程首次引进某系统,安装难度前所未有。

他主动请缨,打起背囊,住进作业面,一门心思看图纸、定方案、搞试验,累了就眯一会接着干,铆足劲儿找个省时省力又高标准的新方法。

经过2个月鏖战,他探索总结出某起吊新工法,确保数万个螺丝精准落位零偏差,提前完工,打破了厂家 “不可能”的质疑。

“国防工程施工,就是和平时期的‘南征北战’。”他在施工最前线,拿下一个又一个“拦路虎”。

那年,他接到某设备安装任务,面对10多吨重的“庞然大物”,经过一遍遍推敲论证,摸索出新的安装工法,仅用4个小时将设备安装到位,大幅提升效率,创了纪录。

除了大刀阔斧的“粗重活”,还有外科手术般的“精细活”。

有一年,连队首次安装某设备,安装工艺标准特别高:误差要小于2毫米。

经验少、难度高,崔道虎绞尽脑汁研究对策,反复在纸上写写画画,到现场验证,探索出某种新施工方法,解决了难题。

有的“拦路虎”不仅难斗,还很凶险。

一年夏天,营队终于执行一次能见到太阳的“地上”建设任务,却凶险异常。

“施工面一边是悬崖顶,怕人员坠落,另一边悬崖底,怕石头砸落。”

常规施工方法风险太大!他主动请缨,勘察地形、丈量距离、分析数据……经过反复摸索对比,最终研究出新作业方法,顺利完成任务。

每次面对急难险重任务,崔道虎总冲在前面,让战友们看到他的身影,当好大家心目中的“定海神针”“救火队长”。

“崔班长在不在?”危险面前,这是战友们常说的话,“他在大家就有主心骨了!”

奋楫者进,创新者强。

随着施工经验的丰富,崔道虎深切体会到,改良旧机器,发明新装备,不仅提高施工效率,还能降低劳动强度和安全风险。

前些年,钢材除锈作业是靠手工打磨,有一定的安全隐患。大家手持磨光机除锈,常被划伤。

“我们吃过的苦,不能让后来的战友再吃。”

于是,他收集资料,反复实验。不久,他研发出第一代除锈机,持续升级改造,又研发出自动除锈机。

如今,改进升级的第四代“多功能自动除锈机”,不仅实现钢材无死角除锈,还采用新型进料方式,大幅提升效率,获国家专利。

那一年,某国防工程迎来施工高峰,大批量某型号钢板,需要打满等距离孔。

战友们先用尺量,用笔画,再一个个手动钻孔。

“太慢了,个把小时才打完一张板!”

望着堆积如山的钢板,崔道虎急了:这个环节“卡脖子”,严重制约施工进度。他反复摸索,成功研制出“钢板自动冲孔机”,用时只有原来十分之一。

在战位上攻坚,在创新中突破,这就是他的精武强能。

30年来,崔道虎先后参与30余项国防工程施工任务,革新发明数十项科研成果,改进创新多项工艺工法,降低了劳动强度,提高了施工效率,获得多项国家专利。

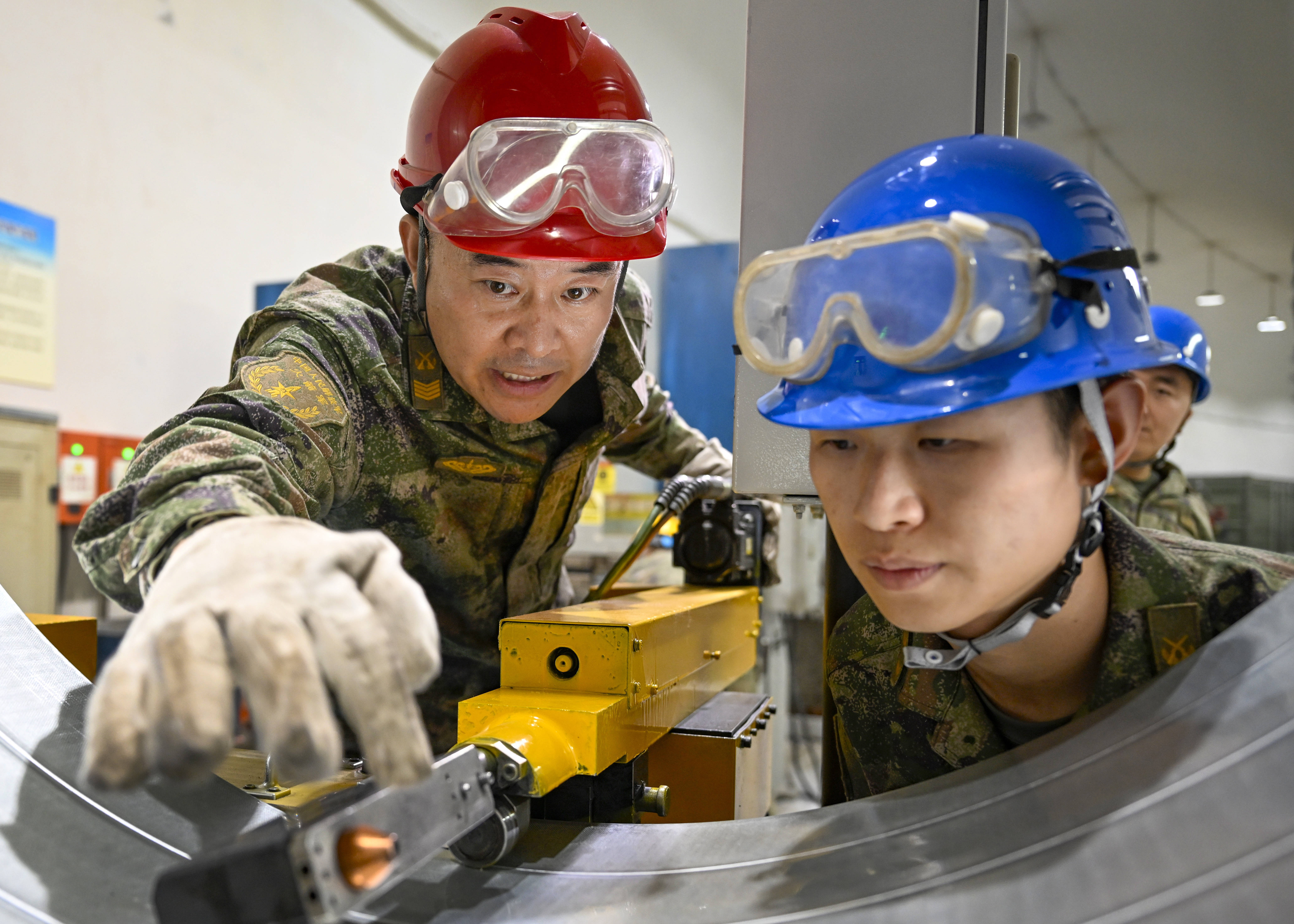

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎(左)帮带战友查找排除设备故障(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)

火箭军某旅工程安装技师、一级军士长崔道虎(左)帮带战友查找排除设备故障(资料照片)。新华社发(刘明松 摄)当好质量第一道把关人,那是他对保打赢使命的坚守

“对待质量和标准,崔班长真的是‘锱铢必较’!”

这是战友们对他的“怕”,怕他的纠错不留情面,怕他的求精永无止境。

一次放线施工中,列兵张伟出现了5厘米偏差。“别说5厘米,就是1厘米都不行,绝不能给打胜仗埋下隐患!”崔道虎耐心引导又亲自示范。

看到崔道虎教科书似的操作,张伟为之折服。他主动拜师跟学,在崔道虎言传身教中,经过两年淬炼,很快就成长起来,被任命为机装作业组长,成为全连最年轻的专业组长。

一次,某阵地墙根位置防水材料被损坏,负责检查的一名战士发现后,考虑到这里岩层含水量不高,且问题在墙根位置,便觉得没必要修复。

崔道虎知道后,带着这个战士当天就修复好。“阵地建设不能有丝毫含糊,今天留下瑕疵,如果明天战争来临,我们或许就成了历史罪人!”

崔道虎不只跟别人“较真”,还跟自己“较劲 ”。

负责某轨道建设安装过程中,虽说已经符合建设标准,但是为了让其更加平滑,崔道虎从每个焊点入手,认真研究焊接时的电流、温度、顺序等因素,一遍遍试、一次次改。

连续坚持了7年、干了8个工地,他终于总结出一套独特的焊接工艺,显著提高了接头平滑度,焊接效率也较之前翻倍。

“把工程标准多提高一毫,未来战场胜算就多一分。”刚接触机装专业时,他所在班组就接到某型装备安装调试任务,要将间隙控制在极小范围内。

起初,崔道虎带着团队花了2个月时间反复调试,终于达到要求。但他敏锐地察觉到还有提升空间,再次带领团队连续26天精细打磨和反复调试,最终将间隙又压缩一半,还探索出一套新工艺,被广泛推广应用。

“把阵地建设工作做专、做精、做细、做实,就是我的责任。”崔道虎朴实无华的话语,恰似他三十年如一日,以“施工零误差、质量零缺陷”的严苛追求,当好国防工程质量第一道把关人。

在官兵眼里,崔道虎是技术“大拿”。新兵下连,都盼着能跟他学艺。

崔道虎精通“风、水、电、机、焊”五大工程安装专业,带出的百余名徒弟,都成了旅队的技术骨干。

他还把抽象的原理、复杂的结构、专业的工艺,梳理总结为5万余字的《技术手册》。如今,这本手册已成为战友们施工中破解难题的得力助手。

这些年,崔道虎当选全国人大代表,被表彰为“全军优秀军士”,多次荣立二等功、三等功……

有人说,这么多荣誉,你应该没有遗憾吧?

“怎么会没有遗憾呢?”

他和战友们为导弹“筑巢”,付出了几十年时光。大山换了一个又一个,阵地建了一座又一座。建好了,他们走了,导弹来了。“从未见到导弹”是他们共同的遗憾。

“然而,我无悔所付出的一切。”他说。

长胜配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。